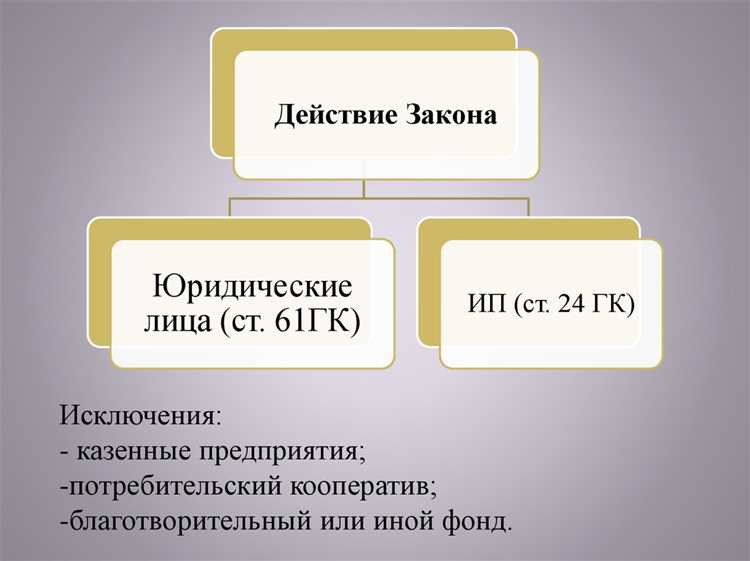

Российское законодательство детально регулирует институт несостоятельности (банкротства) через Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Однако правовое поле охватывает далеко не все возможные виды финансовой несостоятельности, с которыми сталкиваются участники гражданского оборота.

На практике отсутствует юридическая конструкция несостоятельности физического лица, не связанная с задолженностью, например, в форме утраты платёжеспособности вследствие временной недееспособности без признаков банкротства. Такие состояния не подпадают под действие закона, что ограничивает возможности защиты интересов граждан и организаций в специфических ситуациях.

Также не предусмотрено понятие несостоятельности органов государственной власти, несмотря на то, что бюджетные обязательства могут не исполняться длительное время. Российская правовая система исключает возможность банкротства государства или его структур, оставляя кредиторов без специальных механизмов правовой защиты.

Ещё один пробел – несостоятельность юридических лиц, не ведущих предпринимательской деятельности, таких как некоммерческие организации, религиозные объединения или благотворительные фонды. Их правовой статус не всегда позволяет применять стандартные процедуры банкротства, что создаёт юридическую неопределённость в случае финансового краха.

Классификация видов несостоятельности в РФ производится в зависимости от субъекта, участвующего в деле о банкротстве, а также от признаков неплатёжеспособности:

- Несостоятельность гражданина – применяется к физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Минимальная сумма долгового обязательства – 500 000 рублей, просрочка – не менее 3 месяцев.

- Несостоятельность юридического лица – применяется к организациям. Предполагается наличие признаков недостаточности имущества и невозможности удовлетворения обязательств перед несколькими кредиторами.

- Преднамеренное банкротство – инициировано самим должником или третьими лицами с целью причинения ущерба кредиторам. Квалифицируется как правонарушение, предусмотренное Уголовным кодексом РФ.

- Фиктивное банкротство – заведомо ложное заявление о несостоятельности, не подкреплённое реальной финансовой ситуацией.

- Крестья́нское (фермерское) хозяйство – имеет особую процедуру, учитывающую специфику деятельности, включая сезонность и зависимость от агротехнических сроков.

Не предусмотрена в российском праве институционализированная форма несостоятельности органов публичной власти (в отличие, например, от системы США, где возможна процедура банкротства муниципалитетов). Отсутствие такой категории означает невозможность признания финансовой несостоятельности субъекта Федерации или муниципального образования в рамках судебной процедуры банкротства.

Для эффективной правовой квалификации случая требуется точное соотнесение фактической ситуации с одной из установленных законом форм. Нарушение процедуры может повлечь за собой привлечение к ответственности, включая субсидиарную и уголовную.

Какие виды несостоятельности признаются действующим законодательством

1. Несостоятельность юридических лиц. Это наиболее подробно урегулированный тип. Он охватывает как коммерческие, так и некоммерческие организации, за исключением случаев, прямо указанных в законе (например, государственных учреждений). Основанием признания является неплатёжеспособность, при которой сумма обязательств превышает стоимость имущества, а просрочка платежей превышает три месяца.

2. Несостоятельность граждан. С 2015 года физические лица получили право инициировать процедуру собственного банкротства. Минимальный порог задолженности для подачи заявления в арбитражный суд составляет 500 тысяч рублей при просрочке более 90 дней. Допустима и добровольная подача заявления при меньшей сумме долга, если очевидна невозможность расплаты.

3. Несостоятельность индивидуальных предпринимателей. Рассматривается в рамках общего режима банкротства граждан, однако учитываются особенности, связанные с ведением предпринимательской деятельности. Имущество, используемое в бизнесе, включается в конкурсную массу, а обязательства перед контрагентами приравниваются к долговым требованиям.

4. Банкротство субъектов естественных монополий и стратегических предприятий. Закон содержит отдельные главы, регламентирующие особенности признания банкротства предприятий, имеющих критическое значение для экономики и безопасности. Для них применяются дополнительные условия, включая обязательное участие государственных органов и возможность внешнего управления в обход обычной процедуры ликвидации.

5. Финансовое оздоровление и наблюдение как этапы. Хотя они не являются самостоятельными видами несостоятельности, этапы процедур банкротства отражают различные степени неплатёжеспособности. Их применение зависит от целей процесса – ликвидации, реструктуризации или восстановления платёжеспособности.

Таким образом, действующее законодательство признаёт только экономическую форму несостоятельности, ограничиваясь юридическими и физическими лицами, а также рядом специальных категорий. Социальная, моральная или иная субъективная несостоятельность не имеет правового значения в контексте норм российского банкротного права.

Сравнение личной и корпоративной несостоятельности в РФ

Для физических лиц применимы положения главы X. Банкротство может быть инициировано при задолженности от 500 тысяч рублей и просрочке более 90 дней. При этом допускается как судебное, так и внесудебное (упрощённое) банкротство через МФЦ. Последнее доступно только при наличии закрытого исполнительного производства и отсутствии имущества, подлежащего реализации.

Юридические лица подпадают под общие нормы закона. Минимальный порог задолженности составляет 300 тысяч рублей, срок просрочки – 3 месяца. В отличие от физических лиц, юридическое лицо теряет правоспособность после завершения процедуры банкротства: оно ликвидируется, а его регистрация аннулируется в ЕГРЮЛ.

При личной несостоятельности сохраняется возможность освобождения гражданина от обязательств, не погашенных в ходе процедуры, за исключением долгов по алиментам, моральному вреду, а также убытков от преступлений. В корпоративном банкротстве долговая нагрузка после ликвидации юридического лица не переходит на учредителей, за исключением случаев субсидиарной ответственности.

Механизмы реструктуризации различаются: у физических лиц применяется план реструктуризации долгов, утверждаемый судом; у компаний – внешнее управление, финансовое оздоровление и конкурсное производство. Эти этапы направлены на восстановление платёжеспособности либо ликвидацию с распределением активов.

Права кредиторов защищаются активнее в корпоративных процедурах: обеспечены строгие сроки подачи требований, создаются комитеты кредиторов, вводится арбитражный управляющий с расширенными полномочиями. В личной несостоятельности взаимодействие с кредиторами ограничено и осуществляется преимущественно через суд и финансового управляющего.

Правовая невозможность признания гражданско-правовой несостоятельности без банкротства

В российском праве гражданско-правовая несостоятельность не выделяется как самостоятельное юридическое понятие и не может быть признана без процедуры банкротства. Закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает единственный механизм признания неплатежеспособности – судебное банкротство.

Без возбуждения дела о банкротстве попытки признать лицо несостоятельным юридически не имеют силы и не влияют на гражданско-правовые обязательства. Судебная практика однозначно отказывает в признании несостоятельности вне рамок банкротства, так как отсутствуют законодательно закрепленные основания.

Отсутствие возможности гражданско-правового признания несостоятельности без банкротства требует от кредиторов применять предусмотренные договорные и процессуальные меры защиты: обеспечительные меры, иски о взыскании задолженности, проверку финансового состояния контрагентов до заключения договоров.

Рекомендуется регулярно контролировать сведения о должниках через единый реестр банкротств и арбитражные суды. При наличии признаков неплатежеспособности целесообразно инициировать процедуру банкротства для законного признания несостоятельности и защиты интересов кредиторов.

Отсутствие института технической несостоятельности в нормативных актах

В российском законодательстве отсутствует отдельное правовое признание или регулирование понятия технической несостоятельности. Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит положений, определяющих техническую несостоятельность как самостоятельный вид или состояние должника. Это означает, что юридически признание неплатежеспособности возможно лишь на основе реального дефолта, а не предварительных технических или временных проблем с платежами.

В нормативных актах предусмотрены исключительно ситуации, когда должник не способен удовлетворить требования кредиторов в полном объёме или в срок, что характеризует именно экономическую несостоятельность. Технические проблемы, такие как временные сбои в платежных системах, ошибки бухгалтерского учёта или задержки в документообороте, не могут стать основанием для официального признания несостоятельности.

Отсутствие института технической несостоятельности затрудняет раннее выявление проблем в финансовом состоянии предприятия, поскольку правовые механизмы ориентированы на уже наступившее неплатёжеспособное состояние. Для улучшения превентивного контроля рекомендуется внедрение внутренних процедур мониторинга финансовых показателей и своевременного реагирования на риски ликвидности, что позволит предотвратить переход к реальной несостоятельности.

Правоприменительная практика подтверждает, что суды не принимают во внимание технические задержки в платежах при рассмотрении дел о банкротстве, ориентируясь на фактическую неспособность выполнять обязательства. Для корректного отражения состояния должника необходима комплексная оценка, исключающая влияние временных технических сбоев и фокусирующаяся на долговременной платёжеспособности.

Возможные последствия отсутствия отдельных форм несостоятельности для участников оборота

Отсутствие в законодательстве РФ таких форм несостоятельности, как техническая или гражданско-правовая, ограничивает инструментарий для раннего выявления проблем платежеспособности участников рынка. Это снижает скорость реагирования на финансовые трудности и увеличивает риски убытков для кредиторов.

Кредиторы вынуждены обращаться к сложным и длительным процедурам банкротства, что ведет к росту издержек и снижению вероятности полного возврата долгов. Отсутствие промежуточных механизмов затрудняет реализацию эффективных мер реструктуризации долговых обязательств.

Должники не получают возможности использовать альтернативные способы регулирования временной неплатежеспособности, что повышает риск преждевременного банкротства. Это снижает потенциал для сохранения бизнеса и рабочих мест.

В экономическом аспекте недостаток форм несостоятельности усиливает системные риски, снижая устойчивость финансового рынка и доверие инвесторов. Участники оборота сталкиваются с неопределенностью и ростом транзакционных издержек.

Рекомендуется законодательное введение дополнительных форм несостоятельности с четкими критериями и процедурами, что повысит оперативность защиты интересов сторон, позволит более гибко управлять финансовыми рисками и снизит нагрузку на судебную систему.

Вопрос-ответ:

Какой именно вид несостоятельности не закреплён в российском законодательстве?

В российском правовом поле отсутствует понятие технической несостоятельности как отдельной категории. Законодательство сосредоточено на признаках экономической и финансовой неплатёжеспособности, не предусматривая отдельный статус для ситуаций, когда предприятие временно испытывает трудности, не достигшие стадии банкротства.

Почему в России не введён институт технической несостоятельности, и какие последствия это имеет для должников?

Отсутствие такого института связано с тем, что действующие законы сосредоточены на явных финансовых нарушениях, угрожающих интересам кредиторов. Из-за этого компании, которые испытывают кратковременные трудности, не получают специальной правовой поддержки, что может привести к быстрому переходу к процедурам банкротства без возможности оздоровления.

Существуют ли аналоги технической несостоятельности в других правовых системах, и как они отличаются от российского подхода?

Во многих зарубежных странах институт технической несостоятельности включает временные меры для стабилизации финансового положения предприятия без признания банкротства. В отличие от России, где закон фокусируется на более жёстких критериях неплатёжеспособности, такие системы позволяют проводить реструктуризацию долгов и сохранять бизнес до выхода из кризиса.

Как отсутствие формы технической несостоятельности влияет на практику банкротства в России?

Отсутствие такой формы ведёт к тому, что судебные и административные процедуры запускаются при более серьёзных финансовых нарушениях, без промежуточных этапов. Это снижает возможности для своевременного предотвращения банкротства и ограничивает инструменты для эффективного финансового оздоровления компаний.

Какие правовые меры доступны для организаций, которые испытывают временные финансовые трудности, если техническая несостоятельность не предусмотрена?

Компании могут использовать процедуры банкротства с реструктуризацией долгов, заключать соглашения с кредиторами вне суда или обращаться к мерам поддержки в рамках налогового и административного законодательства. Однако полноценной отдельной процедуры для временных неплатёжеспособностей в законодательстве нет, что требует от организаций активного взаимодействия с кредиторами и контролирующими органами.